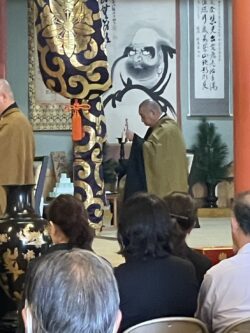

「施食会」とは、6つの世界(六道)の1つ「餓鬼道」に堕ちて飢えや乾きに苦しんでいる魂や無縁仏に食べ物や飲み物をお供えし、ご先祖さまと一緒に供養する事で生前に徳を積む という意味があります。檀家の方々、ご寺院の方々のご協力を頂きましたお陰で、市内の寺院の方々にお越しいただき、無事に法要を厳修することができました。誠にありがとうございました。また、今年は、初盆家の中で希望された方々の合同供養も行わせていただきました。

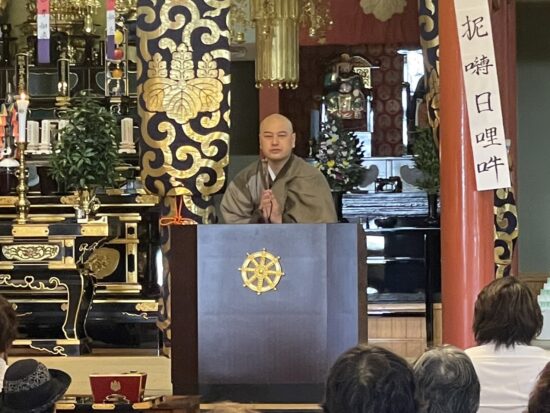

佐賀県 長栄寺 壽山俊道 ご住職

本年の説教師には、佐賀県 長栄寺ご住職 壽山俊道様にお越しいただきました。海外で多くの法要等に参加されご活躍されておられ、配られた資料には、中国の施食会祭壇の写真やインドの無遮会(むしゃえ=来集する全てのものに平等に施しをする大法会)・施餓鬼会(せがきえ)の様子が掲載されており、海外のお祭りや文化が、日本の盆踊り等の文化やや日常生活の様々な場面に通ずる部分があること等、ご自身の経験を交えながら分かりやすくお教え頂きました。

【資料より】

●「一切有情に施す」施食絵

「今、それぞれに頂いているこの「いのち」に感謝いたしましょう。

これまで、いのちのご縁をつないできて頂いたご先祖様。

これからもいのちを支えてくれる衣材・食材・資材。

それらに先ずは感謝の心を起こしましょう。

いのちのご縁を繋いでくれる全ての生きとし生けるものにゆきわたるようにという願いを起こし、

お互いに施し合い、供養して、

皆共に仏様のおさとりの安らぎを得ましょう。

感謝と願い、「慈悲の心」を形にした法要です。